Startseite

Schweiz

Spitaltourismus

Schweizer Spitaltourismus boomt: Wo sich Patienten behandeln lassen

Seit der freien Spitalwahl kann ein Aargauer sich auch in Zug oder ein Bündner in Genf behandeln lassen. Das hat für den Patienten keine Kostenfolge. Doch gibt es seither mehr Leute, die sich ausserkantonal behandeln lassen?

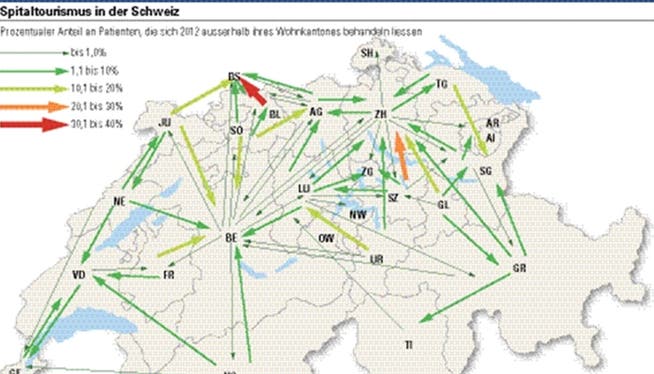

Spitaltourismus in der Schweiz: Am meisten Anziehungskraft hat Basel und Zürich.

Dass sich Aargauerinnen oder Basler in der Wintersaison im Spital Davos behandeln lassen, mag kaum überraschen. Wer beim Skifahren verunfallt, lässt sich vor Ort wieder zusammenflicken.

Seit 2012 die freie Spitalwahl eingeführt wurde, funktioniert der Austausch auch umgekehrt: Ein Bündner kann nach St. Gallen, Zürich oder auch nach Appenzell, um sich operieren zu lassen.

Sofern das ausgewählte Spital auf einer kantonalen Spitalliste steht, hat dies für den Kanton kaum finanzielle Konsequenzen: Unabhängig davon, wo sich ein Patient behandeln lässt, muss der Heimatkanton einen Anteil bezahlen.

Universitätsspital als Magnet

Trotz der Auswahl lassen sich viele Patienten im Heimkanton behandeln.

Der Spitaltourismus im grossen Stil blieb aus, wie eine Umfrage bei den kantonalen Gesundheitsdirektionen ergab.

Auch die aktuellsten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS) von 2011 und 2012 weisen darauf hin, dass die Patientenströme keine neuen Wege eingeschlagen haben.

Was mit Blick auf die Grafik auffällt, sind die unterschiedlichen Versorgungsstrategien der Kantone.

In Basel, Bern, Genf, Waadt und Zürich liegt der Anteil ausserkantonaler Behandlungen unter 10 Prozent, sie versorgen sich selbst. Darüber hinaus bündeln sich die Pfeile in diesen Zentren.

Markus Althaus, stellvertretender Leiter des Spitalamts Bern, führt die vielen ausserkantonalen Patienten auf die Beliebtheit des Inselspitals zurück. «Das gilt für alle Kantone mit Universitätsspitälern», sagt er.

Auch Peter Indra, Leiter Gesundheitsversorgung Basel-Stadt, gibt an, dass die Professionalität der Universitätsklinik den Zulauf ausmache: «Dort können Behandlungen und Eingriffe vorgenommen werden, die kleinere Spitäler nicht anbieten.»

Geografie spielt eine Rolle

Das Basler Angebot nutzen allen voran die Nachbarskantone. Sowohl Baselland als auch Solothurn sprechen von einer «traditionell hohen» ausserkantonalen Versorgung. Heute liegt sie bei über 40 Prozent.

Erklärt wird das geografisch: mit der Abgrenzung durch den Jurabogen (Baselland) und der verästelten Form des Kantons (Solothurn). Über Verträge und Abkommen sichern sich die Nachbarskantone schon lange den Zugang zu Leistungen in Basler Spitälern, die sie selbst nicht anbieten.

Topografisch bedingt ist die Spitalplanung in Graubünden. So betreiben abgelegene Gebiete wie das Münstertal ein eigenes Spital. 84 Prozent der Bündner lassen sich im eigenen Kanton behandeln.

Dort, wo es sich anbietet, wird mit den Nachbarn zusammengearbeitet. Beispielsweise reisen die Misoxer nach Bellinzona, weil die Bündner ennet dem San Bernardino keine eigene Klinik haben.

Die Wanderung zwischen den Kantonen hat lange vor 2012 begonnen, Leistungsverträge unter Kantonen gehören seit je zur Spitalplanung – beispielsweise Solothurn setzt seit langem darauf.

Mehrbelastung für Kantone

Während die freie Spitalwahl finanziell kaum Auswirkungen auf das Budget der Kantone hat, betrifft die neue Spitalfinanzierung manche Kantone massiv: Das Geld wird von der Zusatzversicherung zur Grundversicherung und zur öffentlichen Hand verschoben.

Denn Aufenthalte in Privatkliniken, die früher von der Zusatzversicherung abgedeckt wurden, bezahlen zu 55 Prozent der Heimatkanton und zu 45 Prozent die Grundversicherung – sofern die Klinik auch auf einer Spitalliste figuriert.

Kantone, die viele Privatkliniken neu auf ihre Spitalliste gesetzt haben, sehen sich mit höheren Kosten konfrontiert. Der Kanton Bern etwa rechnet mit rund 260 Millionen Franken mehr pro Jahr (bei einem Gesamtbeitrag an Spitäler von rund 1,3 Milliarden), wie Markus Althaus vom Spitalamt sagt.

Rudolf Leuthold, Leiter des Gesundheitsamts Graubünden, rechnet mit rund 20 Millionen Franken, die von der Zusatzversicherung auf den Kanton abgeschoben werden – bei einem Spitalbeitrag von rund 160 Millionen.

Der Föderalismus schlägt sich auch in den Spitalbudgets nieder: So gibt es Kantone, die von der Spitalfinanzierung kaum betroffen sind. Peter Indra von der Gesundheitsversorgung Basel sagt, er rechne nicht mit Mehrkosten.

Denn Basel habe private und öffentliche Spitäler bereits vor 2012 gleich behandelt. Ähnlich geht es Kantonen wie Solothurn und Aargau, die fast ohne Privatkliniken auskommen.

Mit Patient geht die Investition

Betroffen sind die beiden Letzteren von einem anderen Aspekt der Spitalfinanzierung: Investitionsgelder erhalten die Spitäler nicht mehr von den Kantonen, sondern über die Fallpauschale, in welcher Investitionen inbegriffen sind.

Balz Bruder, Sprecher der Aargauer Gesundheitsdirektion, sagt, Ziel sei es, möglichst viele Patienten im eigenen Kanton behandeln zu können, damit die Investitionen im eigenen Kanton bleiben.