Umstrittene Subventionen der Kantone

Der Befund ist eindeutig: Die Kantone haben in der Spitallandschaft eine marktbeherrschende Stellung. 80 Prozent der Häuser befinden sich im kantonalen Durchschnitt im öffentlichen Eigentum. Dies hat ein Gutachten der Universität Basel im Auftrag der Privatkliniken Schweiz ergeben. Für Stefan Felder, Basler Professor für Gesundheitsökonomie, ist klar: «Es braucht eine stärkere Aufsicht über den Wettbewerb – und die Kantone müssen die Gemeinwirtschaftlichen Leistungen (GWL) in der stationären Spitalversorgung ausschreiben.» Ein Stichwort, bei dem die Denkfabrik Avenir Suisse regelmässig rot sieht: Als «kreative Auslegung» bezeichnet sie den Umgang mit dem beliebten Schmiermittel. Der Vergabeprozess bei Gemeinwirtschaftlichen Leistungen müsse transparenter gestaltet werden. Zwar wurde 2012 die neue Spitalfinanzierung eingeführt, wonach die Kantone ihre Spitäler nicht mehr selber finanzieren dürfen, weil deren Leistungen über Fallpauschalen abgegolten werden. Das hindert die Kantone aber nicht daran, Subventionen in Reinform auszuschütten. Fast zwei Milliarden Franken fliessen jährlich unter anderem in die «Aufrechterhaltung von Spitalkapazitäten aus regionalpolitischen Gründen».

Gleich lange Spiesse für private und öffentliche Spitäler

Zur Illustration: Durchschnittlich wird jeder stationäre Fall in einem öffentlich-rechtlichen Spital mit 2200 Franken subventioniert. Für Gesundheitsökonom Felder ist darum klar, dass sich etwas ändern muss. Ein Paradebeispiel ist der teure 24-Stunden-Notfalldienst. «Bei einer Ausschreibung würde zum einen der Preiswettbewerb in Gang gesetzt», sagt Felder, «zum andern würden gleich lange Spiesse für die privaten Spitäler geschaffen.» In Zahlen: 97 Prozent der Subventionen fliessen heute in öffentliche Häuser der Kantone, nur drei Prozent in Privatspitäler.

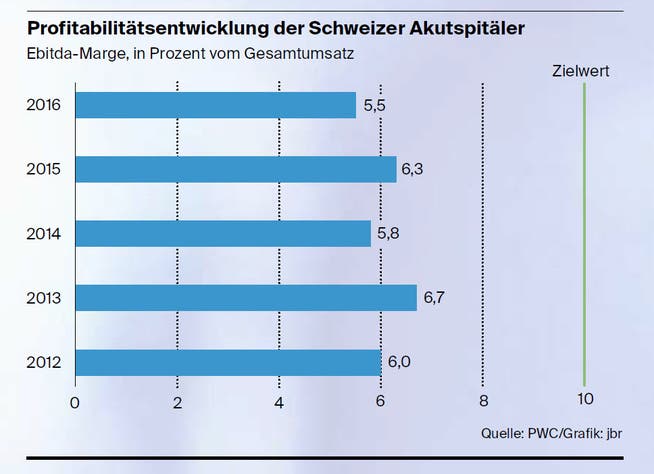

Und es hört bei den Subventionen des Betriebs nicht auf. Betroffen sind auch die Infrastrukturen. Jedenfalls investieren die Kantone munter in Spitalbeton. Hintergrund des Baubooms: Drei Viertel der Infrastrukturen hierzulande stammen aus der Zeit vor 1980, hat PricewaterhouseCoopers herausgefunden – entsprechend hoch ist der Modernisierungsbedarf. Die geplanten Investitionen haben ein Volumen von mehr als 15 Milliarden Franken. Das ist der eine Punkt. Der andere: Auch wenn die Notwendigkeit, die Baumaschinen auffahren zu lassen, im Einzelfall aus- gewiesen sein mag, findet kaum eine Spitalplanung über die Kantonsgrenzen hinaus statt. Zu häufig wird nach eigenem Gutdünken investiert – und zudem nicht zu marktkonformen Konditionen.

Felder analysiert mit seinem Team derzeit die Investitionsbedingungen der Spitäler nach jeweiliger Trägerschaft und kommt zu einem eindeutigen Schluss: «Bei öffentlich platzierten Anleihen zahlen die privaten Spitäler einen Risikoaufschlag gegenüber Bundesanleihen von 2 bis 3.5 Prozent; bei den öffentlichen Spitälern beträgt der Aufschlag immer unter 1 Prozent.» Das ist in der Hälfte der Kantone der Fall. Andere Kantone wie Bern, Basel-Stadt, Luzern und Zürich verlangen dagegen, dass sich ihre Häuser auf dem Kapitalmarkt finanzieren. Entsprechend höher sind die Investitionskosten pro Bett – und die Hemmungen, Kapazitäten auf Vorrat zu schaffen.

Unschön ist zudem auch dieser Vorgang: Wenn öffentliche Spitäler von Staatsanstalten zur Aktiengesellschaften im Eigentum des Kantons werden, kommt es vor, dass für Spitalimmobi- lien beispielsweise Mieten verrechnet werden, die alles andere als marktüblich sind. Oder, im Fall der Eigentumsübertragung, dass die Infrastruktur nicht nach dem Marktwert berechnet, sondern bewusst subventioniert übergeben wird – in Einzelfällen gar zum Nullwert.

Regionalpolitik führt auch zu Qualitätsproblemen

Angesichts dieser Wettbewerbsverzerrungen steht für Gesundheitsökonom Felder fest: «Es braucht eine konsequentere Privatisierung der Spitäler.» Auf diese Weise könnten die «überhöhten Preise» in den Kantonsspitälern gesenkt und «strukturerhaltende Subventionen» abgeschafft werden. Vor allem aber: «Weil die Regionalpolitik den Umbau der Spitallandschaft bremst, haben wir auch ein Qualitätsproblem», sagt Felder. Und das ist schlecht für die Patientinnen und Patienten. Sie sind am Ende des Tages doppelt gestraft: Als Steuerzahler und Teilhaber an schlecht verwaltetem Volksvermögen und als Prämienzahler, die zu viel zahlen für das, was sie bekommen.